Categoria: Stati Uniti

Qassem Soleimani, come si è arrivati alla sua morte

di Matteo Meloni Twitter: @melonimatteo

L’uccisione per mano statunitense di Qassem Soleimani, membro d’alto rango della nomenclatura della Repubblica Islamica, a capo delle Forze Quds, architetto delle operazioni anti-Daesh, rappresenta un drammatico punto di svolta nel conflitto latente tra Iran e Stati Uniti.

L’intervento avviene nell’anno delle elezioni presidenziali negli States e potrebbe costituire il casus belli per una guerra regionale dalla portata inimmaginabile. Pochi giorni fa, il 31 dicembre, dal resort di Mar-a-Lago in Florida, il Presidente Donald Trump ha dichiarato di non volere la guerra con Teheran, aggiungendo di non aspettarsi un conflitto con la Repubblica Islamica: “Do I want to? No. I want to have peace. I like peace. And Iran should want to have peace more than anybody. So I don’t see that happening”.

La notizia del raid aereo, in territorio iracheno, contro Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis, un suo consigliere, è legata all’approvazione dell’attacco da parte di Trump, come confermato dal Pentagono: “At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization”.

Dopo l’attacco delle forze statunitensi contro Kata’ib Hizbollah, con le milizie filo-iraniane accusate dell’uccisione di un contractor civile Usa nella base operativa di Kirkuk di Inherent Resolve, l’Iran ha contestato l’intervento a livello diplomatico, chiamando in causa l’incaricato d’affari della Svizzera a Teheran, rappresentante degli interessi statunitensi nel Paese, e stigmatizzato le dichiarazioni degli esponenti Usa, definite “in violazione della Carta delle Nazioni Unite”.

L’avvenimento odierno segna la fine dell’accordo sul nucleare, il JCPoA: non è necessaria la sfera di cristallo per immaginare che avrà ripercussioni a livello economico, enfatizzerà le divisioni claniche in Iraq, peggiorerà la vita delle fasce più deboli della popolazione in contesti come la Palestina, la Siria e lo stesso Iran.

Ancora una volta, mette l’Unione Europea alle strette, per l’innata contraddizione di non avere una politica estera veramente comune, incapace di rendersi autonoma rispetto alle volontà statunitensi chiaramente negative per il Vecchio Continente, con i singoli Stati che corrono su singoli binari.

L’attacco Usa in Iraq e Siria scuote l’Iran

Colpite milizie vicine alla Repubblica Islamica, che accusa Washington di terrorismo. Nel Golfo, al via le esercitazioni congiunte Iran, Russia e Cina

Articolo pubblicato su Eastwest

di Matteo Meloni Twitter: @melonimatteo

Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno colpito alcune milizie irachene e siriane vicine — secondo Washington — alla Repubblica Islamica, in risposta all’attacco mortale subito da un contractor civile nella base di Kirkuk.

Il Dipartimento alla Difesa, ha spiegato il portavoce Jonathan Hoffman, è intervenuto con alcuni attacchi aerei contro Kata’ib Hizbollah sia in Iraq che in Siria: l’operazione, “diminuirà le capacità” della milizia filo-iraniana “nel condurre futuri attacchi contro Inherent Resolve”, l’operazione statunitense nata nel 2014 con l’obiettivo di bloccare l’avanzata dello Stato Islamico nella regione. Inherent Resolve si protrae ancora nonostante il crescente malcontento del Governo iracheno per la presenza di Washington sul territorio.

Infatti, il Primo Ministro dimissionario Adel Abdul Mahdi ha fortemente criticato l’intervento degli Usa “condotto contro forze irachene” e sottolineato che “ci saranno conseguenze. Tali attacchi sono inaccettabili”. I rapporti tra Baghdad e Washington sono tesi da tempo: a novembre, al culmine delle manifestazioni di piazza contro il Governo Mahdi e per l’eccessiva presenza nella politica irachena delle forze statunitensi e iraniane, l’Iraq si scagliò contro la scelta degli Stati Uniti di spostare le truppe Usa dalla Siria in territorio iracheno, nel quadro dell’operazione turca contro i militanti curdi.

Questa mattina migliaia di persone si sono riversate nei pressi dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad: al grido di “No, no, America! No, no, Trump!”. Sono stati appiccati incendi alle barriere di protezione e lanciate pietre in direzione dello stabile che ospita il personale di Washington. L’ambasciatore e lo staff diplomatico hanno abbandonato l’area: da quanto si apprende, alcuni manifestanti avrebbero superato i controlli, penetrando nella zona a ridosso del palazzo che ospita l’Ambasciata. Il mese scorso i manifestanti scesero in piazza nella città di Karbala, assaltando il Consolato della Repubblica Islamica dell’Iran: la ripresa del malcontento popolare verso le due forze straniere.

L’Iran ha condannato “l’attacco terroristico statunitense” in Iraq e ha chiesto che ne “venga rispettata l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale. Gli Stati Uniti devono smetterla di interferite negli affari interni dei Paesi arabi”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Seyyed Abbas Mousavi. Per l’Ayatollah Ali al-SIstani, la più importante figura sciita in Iraq, alcuni dei gruppi oggetto dell’attacco Usa si sono resi colpevoli di pratiche illegali.

Condannando l’attacco, al-Sistani ha però affermato che “solo le autorità irachene possono occuparsene, prendendo le misure necessarie per prevenirle”. Intanto, è partita l’esercitazione militare congiunta — la prima del genere — tra Iran, Cina e Russia. L’operazione, della durata di quattro giorni, si svolge nel Golfo dell’Oman e a nord dell’Oceano Indiano, e sottolinea la vicinanza di rapporti tra le tre Nazioni in un momento cardine per il futuro dell’assetto istituzionale iraniano.

L’Iran è attivo sul fronte diplomatico per il raggiungimento di un accordo sulla protezione delle petroliere che passano nel Golfo: nei mesi scorsi ha proposto il progetto HOPE — Hormuz Peace Endeavor — ai Paesi che condividono quel tratto di mare. Il Governo iraniano è stato additato, in primis dagli Stati Uniti, come responsabile degli attacchi alle petroliere avvenuti a giugno 2019 ma ha sempre rispedito le accuse al mittente.

Orbán alla Casa Bianca dopo anni di assenza

Il premier ungherese e leader di Fidesz riabilitato da Trump nell’Olimpo dei leader vicini agli Stati Uniti…

Articolo pubblicato su Eastwest

di Matteo Meloni Twitter: @melonimatteo

Sarebbe potuto essere un incontro di routine tra due leader di nazioni alleate, ma quando si parla di Donald Trump e Viktor Orbán non si rischia certo di scadere nella banalità. Infatti, il meeting tra i due cambia in qualche modo il recente passato sia dell’uno che dell’altro Paese, riavviando un rapporto che era certamente su un binario morto. Fino a ieri.

Durante il suo primo Governo — dal 1998 al 2002 — Orbán non venne ricevuto dall’allora Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, già preoccupato per il controllo che egli esercitava sui media e sulla stampa ungheresi. Nel 2001, recatosi alla Casa Bianca, venne relegato ad un incontro col vice di Bush, Dick Cheney. Neanche Barack Obama volle incontrare Orbán, che riconquistò il potere dal 2010 e il 2014.

Donald Trump continua, così, gli incontri con rappresentati del filone sovranista, di estrema destra o golpisti: da Benjamin Netanyahu a Jair Bolsonaro, da Rodrigo Duterte a Abdel Fattah al-Sisi, Viktor Orbán è l’ultimo della lista. Letteralmente l’ultimo, anche tra i Capi di Stato dei Paesi dell’Europa centrale. Non certo un bel segnale per il leader di Fidesz che, eppure, si era esposto tra i primi appoggiando la candidatura di Trump.

Infatti, se il comunicato della Casa Bianca parla di un incontro finalizzato “all’accrescimento della cooperazione su una serie di questioni che include commercio, energia e cyber security”, non tutti a Washington se ne rallegrano. Un gruppo bipartisan di senatori ha espresso preoccupazione sulla decrescita dei valori democratici in Ungheria e sulle eventuali ripercussioni che ciò potrebbe avere per gli Stati Uniti se la questione non verrà esplicitamente discussa tra Trump e Orbán.

Dagli ambienti governativi di Washington trapela che si discuterà di vendita di armi all’Ungheria e che l’amministrazione Trump stresserà sul riavvicinamento di Budapest agli States in chiave anti-russa e anti-cinese, forze che hanno intessuto stretti rapporti col Paese est-europeo negli ultimi anni. In ottica ungherese, l’incontro del premier Orbán col leader repubblicano è un’occasione dall’alto valore mediatico e politico per sostenere la posizione del sovranista anti-migranti ungherese, a pochi giorni dalle elezioni europee.

Khashoggi, l’articolo mai pubblicato

Il giornalista saudita stava lavorando al testo insieme a un attivista iraniano per i diritti umani

Articolo pubblicato su Eastwest

di Matteo Meloni Twitter: @melonimatteo

La morte di Jamal Khashoggi ha esposto al mondo intero la brutalità della casa reale saudita. L’inchiesta delle Nazioni Unite sull’omicidio del giornalista è in pieno svolgimento e recentemente Agnes Callamard, esperta Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, ha rilasciato le prime dichiarazioni sul caso. «Le prove acquisite in Turchia» — ha affermato Callamard — «mostrano che il giornalista Jamal Khashoggi è stato vittima di una morte brutale e premeditata, pianificata e perpetrata da membri dello Stato dell’Arabia Saudita».

A pochi mesi dalla sua morte, viene rilasciata sul sito Middle East Eye (MEE) una bozza di articolo mai pubblicata che Jamal Khashoggi scrisse all’inizio del 2018 insieme a un attivista iraniano per i diritti umani. L’attivista ha acconsentito alla messa in rete del pezzo, chiedendo il totale anonimato. Il direttore di MEE David Hearst spiega che il pezzo inedito del giornalista, che sul sito ha scritto diverse volte in forma anonima, «mostra come Khashoggi abbia modificato il suo pensiero sulla rivalità Iran-Arabia Saudita». Khashoggi, che ha conosciuto approfonditamente gli ambienti del palazzo reale, era un intellettuale complesso, spesso inserito in seguito alla sua morte all’interno di schemi semplicistici: alcuni lo volevano vicino alla Fratellanza Musulmana, altri come portavoce di una democrazia all’occidentale per l’Arabia Saudita.

Nella bozza, Khashoggi e l’attivista iraniano scrivono che “serve maggiore comprensione tra i due popoli” e che “oltre l’annuale e ristretto pellegrinaggio degli iraniani in Arabia Saudita, virtualmente non esiste interazione tra le nostre genti”. I due autori evidenziano le rispettive problematiche causate da iraniani e sauditi in Siria e Yemen. “Il prezzo di queste guerre è stato largamente pagato dai cittadini” dei due Paesi, scrivono Khashoggi e l’attivista. “A prescindere dalle differenze dei nostri governi” — continuano — “non c’è ragione perché non possa essere data l’opportunità per la costruzione di un minimo dialogo per imparare e comprendere dalle nostre società civili”. Nell’articolo, il giornalista saudita e la controparte iraniana evidenziano la loro preoccupazione per il futuro delle due Nazioni: il confronto perenne un giorno “potrebbe eruttare in peggio”.

La morte del giornalista saudita si incunea nel mezzo delle relazioni internazionali, in particolar modo quelle tra Riyad e Washington. L’amministrazione Trump ha posto al centro dei suoi interessi l’Arabia Saudita, visti anche gli stretti legami tra Jared Kushner e Mohammed Bin Salman. L’uccisione di Jamal Khashoggi ha creato tensioni tra i due Paesi, tanto che la Cia sostiene che sia stato il Principe il diretto mandante della sua morte. Recentemente l’Unione Europea ha inserito l’Arabia Saudita nella lista nera per riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Amy Klobuchar è l’ottava candidata alle primarie democratiche

Tra i Democrats cresce l’attesa per capire cosa faranno Biden e Sanders. E Hillary Clinton…

Articolo pubblicato su Eastwest

di Matteo Meloni Twitter: @melonimatteo

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota dal 2007, che annuncia la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le prossime elezioni presidenziali durante una forte nevicata. Le avverse condizioni meteorologico non hanno scalfito il calore delle sue parole e l’affetto del suo elettorato, rimasto impassibile nonostante il freddo di Minneapolis. «Oggi, al centro della nostra Nazione, in un periodo nel quale dobbiamo curare il cuore della nostra democrazia e rinnovare il nostro impegno verso il bene comune» – ha dichiarato la senatrice – «sono qui davanti a voi come la nipote di un minatore, come figlia di un insegnante e di un giornalista, come prima donna dello Stato del Minnesota ad essere eletta al Senato, per annunciarvi la mia candidatura a Presidente degli Stati Uniti!». Nel suo discorso d’inaugurazione della campagna per le primarie, Amy Klobuchar ha toccato i vari temi entrati a tutti gli effetti nella piattaforma democratica, primo su tutti il diritto all’assistenza medica e il racconto della triste storia di Alec. Manager in un ristorante, a soli 26 anni Alec è morto perché non poteva acquistare l’insulina, che negli Stati Uniti raggiunge prezzi da capogiro. «Questa disgrazia» – afferma Amy Klobuchar – «non dovrebbe mai capitare nel nostro Paese. L’ostacolo al cambiamento? Le big pharma companies, che credono che Washington sia di loro proprietà. Bene, io non appartengo a loro!».

Amy Klobuchar, che entra così nella corsa che porterà il Partito Democratico a scegliere il suo candidato alla presidenza, sfiderà nomi illustri del panorama politico statunitense. La senatrice del Minnesota è lontana dall’ortodossia progressista, ma per conquistare i voti dell’elettorato potrebbe allargare le sue vedute. Kirsten Gillibrand, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Julián Castro, Cory Booker, John Delaney e la quotatissima Elisabeth Warren sono pronti alla sfida. Le istanze democratiche sono sempre più a sinistra, con il ruolo chiave di Bernie Sanders che ha saputo raccontare come il socialismo democratico può essere un’alternativa al capitalismo sfrenato. Il 2020 è ancora lontano, presto potrebbe unirsi ai colleghi di partito Joe Biden, ma c’è chi dice che persino Hillary Clinton starebbe pensando a un ritorno sul palcoscenico politico, con un programma ben più progressista di quello che l’ha portata alla sconfitta del 2016.

Shutdown: la maggioranza dei cittadini statunitensi contraria al nuovo muro anti-migranti

Lo rivela il Pew Research Center: il 58% degli elettori contrario a nuovi finanziamenti del muro di confine con il Messico. E Trump, senza i cuochi della Casa Bianca, offre un banchetto a base di patatine e hamburger

Articolo pubblicato su Eastwest il 17 gennaio 2019

Twitter: @melonimatteo

Se lo shutdown fosse un piccolo incidente di percorso, ci sarebbe da sorridere alle immagini della tavola imbandita alla Casa Bianca con hamburger del McDonald’s, di Burger King e Wendy’s. Purtroppo non è uno scherzo da poco, visto che quello che è lo shutdown più lungo nella storia degli Stati Uniti sta costando caro alla classe media ed operaia, quella che Trump ha promesso di difendere durante la campagna elettorale del 2016.

I 38 milioni di cittadini che necessitano dell’assistenza governativa per acquistare cibo non possono fare a meno del programma food-stamp, con le risorse che presto termineranno salvo un rifinanziamento tempestivo. O ancora, gli insegnanti pubblici che per sopravvivere devono svolgere due lavori non possono resistere a lungo senza lo stipendio federale. Per non parlare della Guardia Costiera: per la prima volta in assoluto membri delle forze armate statunitensi non hanno ricevuto il salario a causa di uno shutdown.

Il sondaggio Pew dimostra chiaramente quanto sia polarizzante la figura di Trump. Infatti, chi appoggia il Presidente appoggia il muro, chi non lo sostiene non accetterebbe un accordo per il suo finanziamento. E i dati dicono che l’82% dei repubblicani (in crescita del 10% rispetto alla precedente rilevazione) vogliono il border wall, contro il solo 6% dei democratici a favore (in calo dal 13%). In generale, il 58% degli statunitensi non vuole nuovi finanziamenti per il muro col Messico.

Il gradimento degli elettori verso Donald Trump è fermo al 37%, con il 96% di democratici contrario alle sue politiche e l’80% di repubblicani a favore. È il gap più ampio mai registrato in 60 anni di rilevazioni statistiche.

Midterm, le elezioni del 2018

Referedum pro o contro Trump: quale sarà l’esito delle elezioni di midterm? Cosa cambierà per i cittadini degli Stati Uniti?

Twitter: @melonimatteo

Ho scattato questa foto nel 2015 a New York, davanti alla Rappresentanza degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Era tardi, faceva freddo, un uomo si occupava delle pulizie nella lobby dell’ufficio.

La lobby della Rappresentanza degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite a New Yorl. Foto: ©Matteo Meloni

Appese sul muro, le foto dell’allora Presidente, Barack Obama, e del suo più stretto entourage: Joe Biden, il Segretario di Stato John Kerry, la Rappresentante USA all’Onu Samantha Power. Sembra passata un’eternità da quel giorno.

Quell’anno fu siglato l’importante accordo sul nucleare iraniano, quel Joint Comprehensive Plan of Action che Donald Trump prova ad affondare quotidianamente. Quell’anno la crisi migratoria nel Mediterraneo raggiungeva cifre impressionanti. Quell’anno la guerra al terrorismo era dura, durissima: l’ISIS si espandeva in Siria e in Iraq, e colpiva duramente Parigi al Bataclan. Quell’anno c’era ancora la speranza, tra gli elettori statunitensi, che un futuro migliore potesse esserci.

I candidati alla Presidenza dei due partiti del sistema bipolare degli States rivaleggiavano nei comizi in tv: i democratici si ritrovarono in due — Clinton e Sanders —, dall’altra parte Trump distruggeva purosangue della politica come l’ultimo della dinastia Bush, Jeb. La speranza fu annientata. Come andò a finire lo sanno tutti.

Così come tutti conoscono gli errori fatti in entrambe le formazioni. Il sistema elettorale degli Stati Uniti è “rigged”, truccato fino al midollo, la rappresentanza popolare è di difficile attuazione, i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Un trend che va avanti in tutti i Paesi, specie quelli che hanno donato l’anima al capitalismo sfrenato.

Le elezioni di midterm di oggi porteranno qualche cambiamento nei volti, ma per una modifica radicale della sostanza ci vorrà tanto tempo. Quello che succede a Washington ha sempre conseguenze, l’onda si estende sia nell’Atlantico che nel Pacifico. Può colpire come uno tsunami: l’elezione di Trump lo dimostra.

Servono barriere culturali per fermare una tale onda anomala, e noi, in Europa, ne siamo privi. Attendiamo la devastazione, senza mai capire fino in fondo il perché.

John McCain, la vittoria nella sconfitta

Il Senatore, veterano della guerra del Vietnam, lascerà un vuoto difficilmente colmabile nel Partito Repubblicano di Donald J. Trump

Twitter: @melonimatteo

Mancherà alla politica statunitense John McCain, il Senatore repubblicano che da anni lotta contro un tumore al cervello. McCain non si è mai sottratto alla discussione politica, prendendo posizione contro il suo partito, assumendo un ruolo sempre istituzionale.

Photo: Politico.com

John McCain sarebbe stato un buon Presidente, ma la storia ha preso un corso differente. Sicuramente avrebbe ricoperto il ruolo di inquilino della Casa Bianca più dignitosamente di Donald J. Trump, che già nel 2015 attacco McCain – pilota ed eroe della guerra in Vietnam, imprigionato e torturato per quasi cinque anni e mezzo nel cosiddetto “Hanoi Hilton” – affermando: “Non è un eroe di guerra. Era un eroe di guerra perché è stato catturato. A me piacciono quelli che non sono stati catturati”.

Bernie Sanders, Senatore socialista e ben lontano dalle posizioni di McCain, ha sempre sottolineato la bontà dell’uomo, nonostante le differenze ideologiche. “John è molto rispettato al Senato, non solo per la sua storia di vita e la sua prigionia, ma anche per il suo coraggio”. Negli anni, Sanders e McCain hanno collaborato nella tutela dei diritti dei veterani di guerra.

McCain nelle sue memorie è arrivato ad ammettere che “la guerra in Iraq è stata un errore, un grave errore, e io devo condividere una parte di questa colpa”.

John McCain rappresenta la politica fatta di toni incisivi ma educati, dove il rispetto del sistema e dell’avversario politico vengono prima dell’attacco. Doti che le classi dirigenti stanno perdendo, senza le quali si giunge al conflitto perenne. Quel conflitto che McCain ha visto con i suoi occhi, e ha cercato di non riprodurre nel ruolo di rappresentante dei suoi elettori.

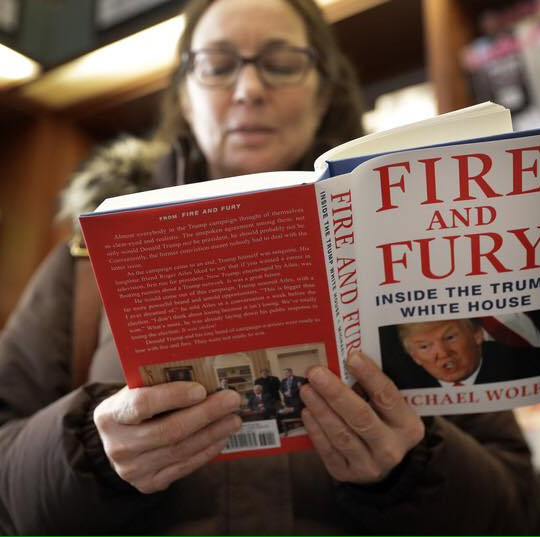

‘Fire and Fury’ non è Watergate

Per creare le condizioni per un impeachment o per le dimissioni del Presidente in carica non è sufficiente la pubblicazione di un libro ricco di opinioni e frasi strappate ai componenti del team Trump

Twitter: @melonimatteo

Pensare che Donald J. Trump possa dimettersi dalla carica di Presidente degli Stati Uniti d’America a causa di un libro che mette insieme commenti e critiche dei suoi collaboratori mi sembra alquanto utopistico. “Fire and fury” non è un’inchiesta giornalistica che porta alla luce fatti e misfatti, ma un modo di screditare Trump che, invece, rafforzerà ulteriormente la presidenza del leader repubblicano.

La straordinaria capacità di utilizzo dei media da parte di Trump è impressionante: non ha, ad esempio, cambiato stile nel linguaggio dei suoi tweet, ed è visto dalla base repubblicana che gli ha regalato la vittoria nel novembre 2016 come un personaggio coerente, capace di garantire la promessa di rendere l’America “great again”.

Con “Fire and fury” non siamo davanti ad un nuovo “Watergate”, così come gli autori del testo non sono Bob Woodward e Carl Bernstein, che furono capaci di realizzare un’inchiesta minuziosa e con dati realmente rilevanti ed incontrovertibili. Piuttosto, Michael Wolff realizza l’ennesimo quadro negativo del Presidente in carica, rappresentandolo come inadatto alla guida del Paese e sopravvalutato nelle sue competenze.

“Fire and fury” non è un’inchiesta giornalistica che porta alla luce fatti e misfatti, ma un modo di screditare Trump che, invece, rafforzerà ulteriormente la presidenza del leader repubblicano

Per quanto i repubblicani abbiano perso lo scorso novembre nelle elezioni per il rinnovo di varie municipalità – tra le quali New York – la vera posta in gioco sarà nel 2018 per la tornata delle midterm: con i democratici ancora in alto mare e le inchieste sulla Fondazione Clinton in svolgimento, non è scontata una vittoria dei Democrats, nonostante i sondaggi li diano già per vincenti. Ma i sondaggi non sono affidabili, e l’elezione di Trump ne è la prova matematica.

Ambasciata a Gerusalemme: con Trump la fine del multilateralismo statunitense

La decisione del Presidente rompe col passato: nessuna amministrazione aveva mai osato nello spostamento dell’Ambasciata nella città occupata dall’esercito israeliano

Twitter: @melonimatteo

Sulla gravità delle conseguenze generali che questo atto ostile produrrà verso la leadership palestinese e la comunità internazionale, non è dato sapere. Potrebbe essere l’ennesimo segnale della fine del ruolo guida degli Stati Uniti; potrebbe valere pochissimo, dato che saranno pochi gli Stati che seguiranno la decisione degli USA; potrebbe rappresentare l’inizio di una grande escalation di violenza.

Per gli Stati Uniti, il multilateralismo è morto e sepolto. Per alcuni, questa suonerà come una buona notizia, dato che l’Unione Europea potrebbe andare per la sua strada autonomamente, senza dover fare i conti con Washington. Nell’incontro odierno tra Federica Mogherini e il Segretario di Stato Rex Tillerson, l’Alto Rappresentante per la Politica Estera ha ribadito come Gerusalemme dovrà essere la capitale dei due Stati.

Il Ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, e il Presidente francese Macron, esprimono preoccupazione sui risvolti futuri della decisione unilaterale intrapresa dagli States.

Sul fronte extra UE, Erdoğan, Presidente della Turchia, ha affermato che si arriverebbe alla rottura delle relazioni diplomatiche con Israele. La Russia di Vladimir Putin qualche giorno fa ha sottolineato che Mosca è dalla parte della Palestina nella realizzazione dell’indipendenza, con Gerusalemme Est capitale.

Donald J. Trump e Benjamin Netanyahu a Washington. Photo: NBC News

Saranno molti i capi di Stato e di Governo che trarranno vantaggio dalla mossa statunitense: quelli del mondo musulmano sventoleranno la bandiera palestinese per rafforzare il consenso interno, altri – Putin su tutti – potrebbero avanzare come attori di mediazione nel conflitto israelo-palestinese, prendendo lo scettro fino ad oggi in mano agli Stati Uniti.

Al termine della seconda guerra mondiale, il conflitto tra il neonato Stato d’Israele e i Paesi arabi ha portato alla divisione de facto di Gerusalemme, con i primi occupanti la parte ovest della città, e la Giordania quella est. Dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967 l’esercito israeliano ha occupato militarmente la Cisgiordania e Gerusalemme est, estendendo la sua autorità illegalmente.

Uno foto scattata durante la Guerra dei Sei Giorni. Photo: BBC

Le Nazioni Unite – sia in sede di Assemblea Generale che di Consiglio di Sicurezza – hanno dichiarato invalide le azioni israeliane. In particolare, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 252 del 1968 spiega che “tutte le misure e le azioni legislative ed amministrative prese da Israele, compreso l’esproprio di terra e territori, tendono a cambiare lo status legale di Gerusalemme e sono dunque invalide e non possono cambiare tale status”.

Il 23 dicembre 2016 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite passa la risoluzione nella quale si condanna Israele per flagrante violazione delle leggi internazionali circa l’occupazione dei territori della Palestina. Gli Stati Uniti si astennero, permettendo il passaggio del voto.

Articolo modificato il 7 dicembre 2017 con l’aggiunta di contenuti video.